Le couvent des franciscains fut sans doute construit vers le milieu du 13e siècle suite à l'influence d'Hugues de Digne. Dans la 2e moitié du 14e siècle les franciscains entrent rapidement en concurrence avec le clergé de l'église Saint-Paul avec lequel un compromis est signé en 1371, date probable des 1ères chapelles nord.

En 1589, le roi Charles IX vint y toucher les malades des écrouelles. Le 11 janvier 1789, la ville y tint la réunion préparatoire aux états généraux.

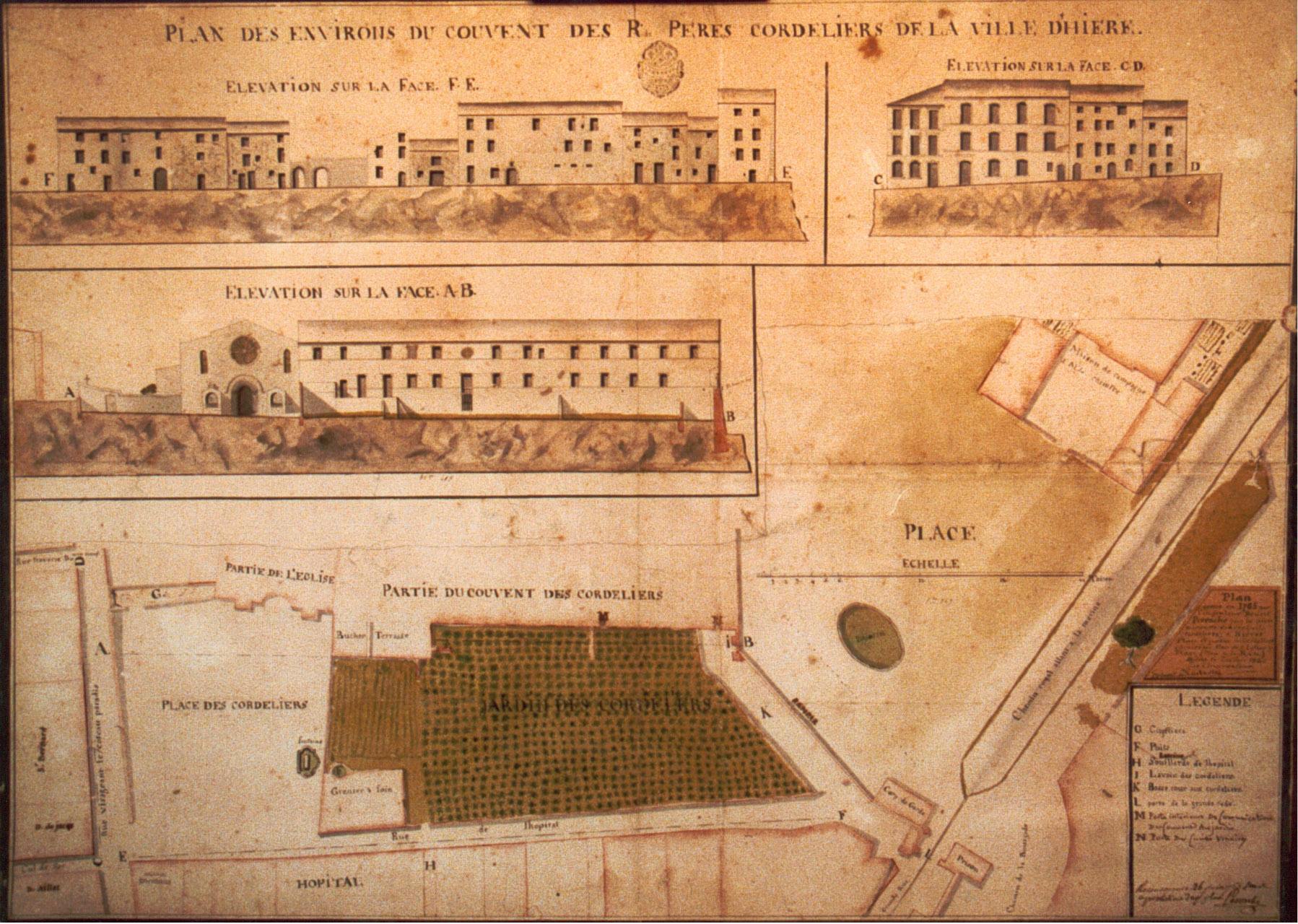

En 1763, la ville demande aux Frères mineurs la vente de leur jardin pour y créer une place. Ils refusent. Le couvent est fermé en 1791. En 1792, le couvent est vendu comme bien national. Le projet de place prend forme. Pendant la Révolution, on y dresse l'autel de la Patrie.

En 1794, la municipalité envisage d'abattre le rempart qui clôture la place pour dégager la vue sur la campagne et la mer au loin.

L'église sert de cantonnement en 1793.

1796, les nouveaux propriétaires commencent à transformer les locaux du couvent. La maison jouxtant l'église porte en façade la date du 4 avril 1796. Ils obtiennent le droit de planter une rangée d'arbres devant chez eux, la commune s'engageant à planter la rangée opposée et à installer une fontaine.

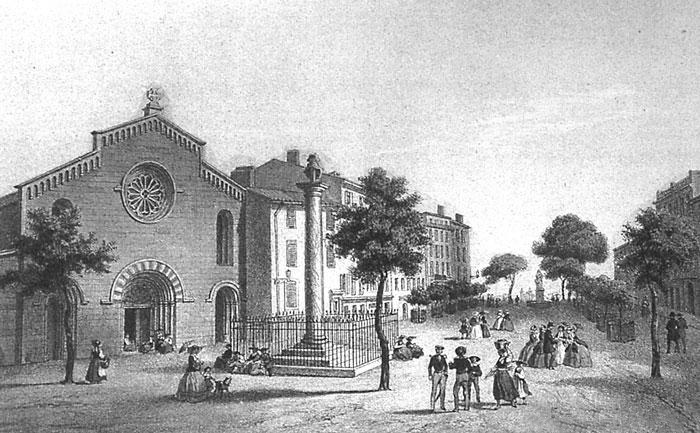

La commune achète l'église en 1822 pour 15 000 F afin d'éviter que des acquéreurs privés ne la démolissent comme les bâtiments du couvent qui ont disparu et ont été remplacés par des habitations au début du XIXe siècle.

Elle décide sa restauration le 10 avril 1832. Le titre paroissial y est transféré de Saint-Paul par ordonnance royale en 1842.

En 1845, le sculpteur toulonnais Daumas installe sa statue de Charles d'Anjou sur la fontaine érigée au sud de la place. La place doit l'essentiel de sa disposition à l'aménagement du cimetière et du jardin des Cordeliers dont elle résulte.

En 1854 sa façade est restaurée, on construit un clocher pour un coût de 78 000 F. La chapelle Notre-Dame de Lourdes est construite en 1874.